Personnalités

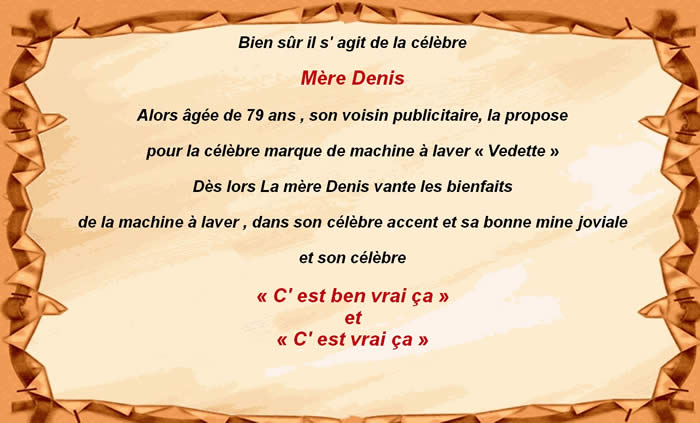

"figures" de La Roche sur Yon et de Vendée

![]()

Fernand Montlahuc

Aujourd'hui, Fernand Montlahuc a une rue à La Roche-sur-Yon. Coincée entre les boulevards Rivoli et Deferre

. Mais pour mieux saisir l'influence de l'homme sur la ville, il faut se tourner vers le lycée Pierre-Mendès-France.

Fernand Montlahuc arrive à La Roche-sur-Yon en 1965, laissant derrière lui son Algérie natale. Né en 1920 dans

un village du département de Constantine, le jeune homme fera de brillantes études de lettres.

Après avoir été volontaire pour rejoindre les troupes françaises en Italie, en 1943, il deviendra professeur puis

proviseur du lycée d'Alger, en pleine guerre d'Algérie.

Il accepte de devenir proviseur du lycée Herriot, en 1965, à La Roche-sur-Yon.

C'est à lui qu'échoua la lourde responsabilité de piloter la fusion des lycées yonnais Herriot et Piobetta. En 1970,

sortira de terre le lycée Pierre-Mendès-France. Celui-ci sera mixte et hors des grands boulevards, dans le quartier

de Saint-André-d'Ornay. « Ce n'était pas novateur sur le territoire national, mais en Vendée, il s'agissait

presque d'une révolution »,

L'établissement est imaginé ouvert sur la société. « Fernand Montlahuc était connu pour être quelqu'un

d'humaniste et tolérant,Si le lycée est aussi ouvert sur les arts et la culture,son impulsion y est pour beaucoup. »

Certaines de ses paroles sont passées à la postérité:"jeunes gens! Il faut travailler, ici ou.. ailleurs!"

Ce mentor de Jacques Auxiette s'est, aussi, impliqué dans la vie associative. En 1978, il prend les rênes de

l'Association d'échanges internationaux et nationaux (AEIN).

jumelage avec Cáceres en

La Roche-sur-Yon et Tizi Ouzou, en Algérie, seront jumelés en 1988. Tout un symbole pour ce Pied noir humaniste

et anticolonialiste. Il ne retournera en Algérie qu'une fois, en 1981, avec François Mitterrand. Il décédera en

février 1987.

![]()

Jacques Auxiette

Il est né le 3 décembre 1940 à Montlevicq (Indre) Il effectue ses études primaires et secondaires à Montluçon (Allier), puis des études supérieures à l'université de Clermont-Ferrand, où il obtient une licence de sciences et un diplôme d'études supérieures de mathématique

Il s'installe en Vendée en 1964, à La Roche-sur-Yon où il est nommé professeur de mathématiques. Après un séjour en coopération en Tunisie (1967-1969), il revient à La Roche-sur-Yon, où il est successivement professeur de mathématiques, puis censeur (1972-1983) et enfin proviseur (1983-1998) du lycée Pierre-Mendès-France.

Il débute sa carrière politique à La Roche-sur-Yon en 1970 en entrant au PSU. En 1973 il adhère au PS et devient secrétaire de la section de La Roche-sur-Yon. Il accède en 1986 au poste de premier secrétaire fédéral pour la Vendée, poste qu'il occupera jusqu'en 1990

En 1977, il est élu maire de La Roche-sur-Yon, à la tête d'une liste de la gauche unie

. De 1979 à 1985, il est conseiller général du canton nord de La Roche-sur-Yon. Il siège au conseil régional des Pays de la Loire à partir de 1979, et conserve son mandat de maire jusqu'en 2004, année où il emporte la présidence de la région face à François Fillon. Au second tour des élections régionales françaises de 2010, il est réélu avec 56,39 %

des voix

Octobre 2015 Il quitte la présidence du Conseil Régional des Pays de la Loire ,il ne se représentera paz et prndra une retAite bien méritée en allant à la pêche dasn un petit village de Bretagne où il a acheté une maison

![]()

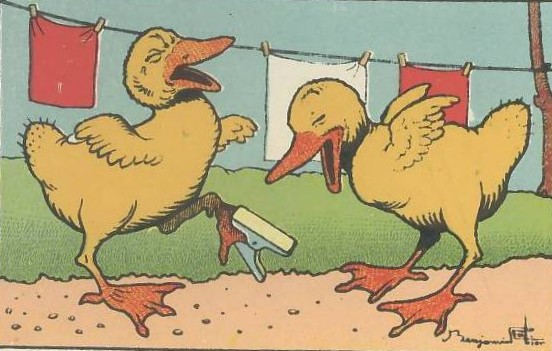

Benjamin Rabier

Benjamin Rabier né le 30 décembre 1864 à La Roche-sur-Yon, mort le 10 octobre 1939 à Faverolles (Indre), est un illustrateur et auteur

de bande dessinée français, qui s’est notamment rendu célèbre pour le dessin de La vache qui rit, et pour le personnage du canard Gédéo

Bien qu'il ait montré très tôt des dispositions pour le dessin (il obtient à quinze ans le Prix du dessin de la Ville de Paris), Benjamin Rabier doit

interrompre ses études pour travailler. Il alterne différents métiers. Libéré de ses obligations militaires en octobre 1889, il entre au Bon Marché

à Paris comme comptable. Grâce à l’appui de Caran d'Ache qu’il a rencontré l’année précédente, plusieurs revues françaises commencent à

publier ses dessins dès 1889 (La Chronique Amusante, Gil Blas Illustré), mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis où il a plus de

succès. Il est finalement publié régulièrement dans Le Rire et Pêle-Mêle, ce qui lui permet de sortir ses premiers albums, notamment Tintin Lutin,

titre dont Hergé s’inspira quelques années plus tard1.

Au début du XXe siècle, Benjamin Rabier s’impose comme un auteur à succès, comme en témoignent ses publications dans l'Assiette au Beurre

ou le Chat Noir.

Parallèlement à ses travaux destinés aux adultes, il se lance dans le dessin pour enfants en intégrant dès 1903 l'équipe de La Jeunesse illustrée,

premier illustré moderne pour les enfants français2. Il y livre jusqu'en 1919 des histoires courtes mettant en scène animaux ou enfants farceurs qui

s'égaient dans la bonne humeur. Il y tient avec Georges Omry le rôle de dessinateur principal (le premier numéro spécial, celui de l'été 1903, lui

est entièrement confié). C'est le seul dessinateur du journal à dévier du gaufrier strict des images d'Épinal, se permettant de jouer sur le format des

vignettes ou de réduire les textes jusqu'à s'en passer. En 1907-1908, il publie un journal, Histoire comique et Naturelle des Animaux (1907-1908)3

Benjamin Rabier écrit aussi de nombreuses pièces de théâtre (comme Ma veuve s’amuse en collaboration avec José de Bérys). Malgré ces succès,

il garde jusqu’en 1910 son travail aux Halles, ne prenant sa retraite qu'à cause du surmenage.

« Les “Pourquoi” de Julien », en couverture des Belles Images no 82 du 9 novembre 1905.Il se lance, à partir de 1916, dans le dessin animé et s’occupe de publicité. Pour la cinémathèque Pathé Baby, de 1922 à 1925, il crée de nombreux

dessins animés ayant pour sujets certains de ses personnages d’illustrateur comme Gédéon.

Ses travaux lui valent de nombreux admirateurs, parmi lesquels Hergé, qui déclara : « J’ai été immédiatement conquis. Car ces dessins étaient très

simples. Très simples, frais, robustes joyeux, et d’une lisibilité parfaite. En quelques traits bien charpentés tout était dit : le décor était indiqué, les

acteurs en place ; la comédie pouvait commencer. » Le voyage que Rabier fait en moto jusqu’à Moscou inspira Hergé qui le prendra comme modèle

de Tintin. Rabier avait de plus déjà créé quelques années auparavant un héros nommé « Tintin Lutin » et habillé en pantalon de golfeur4.

Illustration de la fable de La Fontaine, Les Deux Rats, le Renard et l'Œuf (1924).

Il est considéré comme un des plus grands dessinateurs animaliers européens5. L’univers de Benjamin Rabier est parsemé d’animaux. En 1906,

Benjamin Rabier publie chez Jules Tallandier une édition entièrement illustrée des Fables de La Fontaine. Il illustra aussi le Roman de Renart et

l’Histoire Naturelle de Buffon. En 1921, Léon Bel s’inspira d’un dessin de Benjamin Rabier comme logo de sa marque « La vache qui rit ».

Cette vache décorait les camions de transport de viande fraîche pendant la Première Guerre mondiale et était surnommé la « Wachkyrie ».

Mais son personnage de bande dessinée le plus célèbre reste Gédéon le canard, dont les histoires ont été publiées entre 1923 et 1939 en 16 albums.

Il a aussi dessiné la célèbre baleine des Salins du Midi.

La ville napoléonienne de La Roche-sur-Yon où est né Benjamin Rabier possède dans son musée le plus important fonds public d'œuvres du

célèbre dessinateur. Des expositions régulières permettent de montrer ces œuvres au grand public. En 2010, le musée s'est porté acquéreur de

plusieurs œuvres de Benjamin Rabier dont le célèbre dessin représentant le singe Tolby fumant un cigare.

![]()

Nicolas Marroc, né le 5 décembre 1986 à La Roche-sur-Yon (Vendée), est un pilote automobile français.

Après avoir débuté en endurance en 2011 au sein du JMB Racing, il intègre la nouvelle structure du Sébastien Loeb Racing en 2012 pour participer à l'European Le Mans Series1. En 2013, il reste dans la même équipe mais court dans le GT Tour.

En 2014, Nicolas Marroc est toujours dans l'écurie du Sébastien Loeb Racing. Il participe au championnat de France PORSCHE CARRERA CUP.

Il obtient une victoire dans la catégorie FLM aux 6 Heures d'Imola 2011GT et plusieurs victoires sur en GT avec l'équipe JMB Racing

en 2014 Il crée son école de pilotage en vendée, Circuit Car Concept, abréviation 3C

![]()

Félicia Ballanger

Félicia Ballanger est une cycliste française sur piste née le 12 juin 1971 à la La Roche-sur-Yon en Vendée.

Sa mère l'a prénommée ainsi en souvenir de Felice Gimondi (son frère lui se prénomme Frédéric, en souvenir de Federico Bahamontes).

Après avoir dans sa jeunesse pratiqué de concert le handball et le cyclisme, dont elle est licenciée à La Roche Vendée Cyclisme.

Pour ses premiers championnats du monde, elle échoue à la 4e place, place qu'elle retrouve l'année suivante toujours aux mondiaux puis lors de ses premiers Jeux olympiques, lors des Jeux de 1992 à Barcelone. La saison suivante, elle subit des blessures : cuisse transpercée par une latte du vélodrome et clavicule cassée1.

Elle obtient sa première médaille mondiale l'année suivante lors des mondiaux. Elle y obtient la médaille d'argent dans l'épreuve de la vitesse. Entraînée par

Daniel Morelon, ancien grand champion de la discipline, elle remporte son premier titre mondial en 1995 : elle y remporte les deux titres du 500 m et de la

C'est le début d'une domination sans partage sur sa discipline : lors des quatre éditions suivantes des mondiaux, elle remporte les titres du 500 m et de la vitesse.

Durant la même période, elle participe à ses deuxièmes jeux lors des jeux de 1996 à Atlanta. Elle y remporte le titre de la vitesse.

Sa dernière compétition internationale est planifiée avec les Jeux de 2000 à Sydney. Elle remporte le 500 mètres. Pour la vitesse, elle se fait une frayeur lors de

la finale contre la Russe Oksana Grichina : celle-ci remporte la deuxième manche. Ballanger n'avait plus perdu une manche depuis les mondiaux de Perth 1997

face à l'Australienne Michelle Ferris. Morelon la sort alors de sa léthargie et elle remporte finalement la belle2.

En 2001, elle devient vice-présidente de la Fédération française de cyclisme.

Elle fait partie de la promotion 2010 des Gloires du sport français.

![]()

Patrice Hello

|

Jeudi 17 septembre 2015 18:36 - (La) Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon : Un Yonnais sur les traces d'Albert Einstein... |

Patrice Hello cherche à détecter les ondes gravitationnelles pour tester la théorie de la relativité d’Albert Einstein. © Gaëlle Colin

Portrait

Patrice Hello. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, cet astrophysicien originaire de La Roche-sur-Yon a une renommée mondiale dans son domaine. À 50 ans, sa carrière est totalement consacrée à un phénomène très mal connu du grand public : les ondes gravitationnelles.

« Ma thèse a suivi toute l’aventure Virgo de A à Z. Virgo, c’est une collaboration de longue haleine pour essayer de détecter les ondes gravitationnelles », explique Patrice Hello. Tout se cristallise autour d'une envie : en détectant ces ondes, « nous pourrons vérifier pour la première fois dans la pratique des aspects de la théorie de la relativité d’Einstein ».

Et pour trouver une preuve de leurs existences, Patrice Hello et son équipe de Virgo ont mis au point une machine très sensible aux mouvements de masses : un interféromètre de 3 km de long. Sa carrière est lancée. Propulsé au premier plan de la scène mondiale astrophysicienne, il devient professeur à l’Université de Paris Sud XI…

![]()

Benoît Déchamp

Le regard, le crâne dégarni, le feutre vert et la queue de billard ne font qu'une ligne. Au milieu du Highlander, repaire yonnais de passionnés, Benoît Déchamp « tape quelques billes ».

Nous sommes bien loin des parties improvisées, faites pour s'amuser en soirée. Ici, les choses sont sérieuses. Au loisir de noctambule, l'homme de 50 ans préfère la concentration du sport. Du 15 au 23 février, il participera pour la deuxième fois au championnat d'Europe de billard, à Malte, avec l'équipe de France vétéran.

« Je ne suis pas le Zlatan Ibrahimovic du billard, sourit Benoît Déchamp. Il y a plus costaud que moi. La sélection n'intéresse pas forcément tout le monde. » Pour lui, c'est une fierté. Sur la chaise, à ses côtés, une veste est soigneusement posée. Dessus, les trois bandes tricolores surplombent son nom brodé.

L'émotion pointe à l'évocation de sa première sélection. Il se revoit, pendant la cérémonie officielle, contempler l'écran géant avec son nom associé au drapeau français. « Entendre la Marseillaise, c'est quand même quelque chose... », glisse-t-il.

Presque vingt ans séparent ses débuts du maillot tricolore. Employé au secrétariat de la mairie de La Roche-sur-Yon, un soir de 1995, une invitation pour une soirée à l'Ouvre-boîtes échoue sur le bureau de l'adjoint au sport. L'élu ne peut pas y aller et lui refile le sésame.

Sur place, on lui présente le capitaine de l'équipe yonnaise de billard, la Toon army. « Quand je suis arrivé, il m'a dit « Si tu ne joues pas à l'envers, je te garde », explique Benoît Déchamp. Je perds deux fois et il me prend dans l'équipe. » De club en club, d'open en open, il découvre ce sport méconnu. « J'espère qu'un jour nous serons plus médiatisés, avance le sélectionné. Aujourd'hui, trouver des sponsors ou des salles, ce n'est pas facile. »

En attendant, il s'entraîne deux fois par semaine et joue avec le club Saint-Joachim, près de Nantes, en nationale 2. « Je reviendrai peut-être dans un club vendéen », confie-t-il.

Quand on lui demande si le billard est un sport, il sourit. Puis répond : « Je mets au défi quiconque de tenir toute une partie de billard face à un bon. Psychologiquement, c'est usant. Physiquement, on alterne entre debout et assis. » Benoît Déchamp a même eu recours à la sophrologie pour apprendre à garder son calme lors de parties tendues.

Il en parlerait des heures. Du rôle de capitaine, sorte d'alchimiste devant transformer un sport individuel en dynamique collective, aux subtilités du jeu, rien ne semble avoir de secrets. Alors, au fond de lui, une envie grandit. « Pour la première fois, la France pourrait présenter une équipe au mondial, à Blackpool (Angleterre), fin juin, début juillet. Y participer serait la cerise sur le gâteau », songe-t-il. La passion, l'Europe pour finir sur le monde. Un joli coup à trois bandes.

La Roche-sur-Yon - Modifié le 26/09/2013 à 22:16

![]()

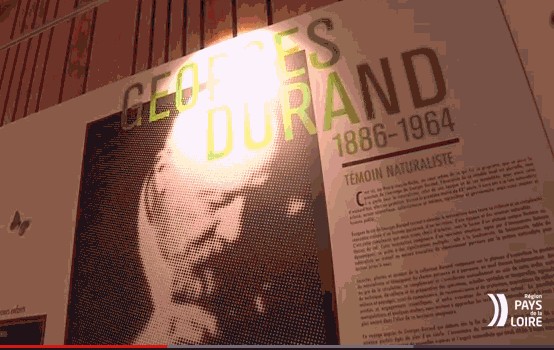

Georges Durand

Georges Gabriel Héliodore Durand (1886-1964), également homme politique et érudit, a réuni dans son château natal de Beautour, au Bourg-sous-la-Roche,

une collection d’une grande richesse régionale, composée de plus de 4000 oiseaux et 150.000 insectes (surtout des papillons), ainsi que de plusieurs herbiers

. En 2011, et selon les vœux de G. Durand lui-même, un centre régional dédié à la biodiversité a été créé et a été implanté à Beautour.

L'exposition Georges Durand, témoin naturaliste, présente une partie de la riche collection de Georges Durand. Vous découvrirez environ 80 oiseaux, une dizaine

de boîtes d'insectes, et un volume d'herbier (spécimens présentés). Ces collections sont abordées à travers les techniques et l'histoire du naturalisme : chasse et

collecte, acquisitions, préparation de spécimens, réseau amical et scientifique, jusqu'au naturalisme d'aujourd'hui.

L'exposition s'articule autour de 3 axes qui guident le parcours thématique :

le centre Beautour a pour objectif de devenir le lieu de référence en terme de biodiversité en Pays de la Loire

Paul Baudry

Fils d'un sabotier, Paul Baudry étudia le dessin avec Antoine Sartoris, professeur au lycée de La Roche-sur-Yon. Il entra à l'École des beaux-arts de Paris en 1844

grâce à une bourse municipale sollicitée par son professeur et intégra l'atelier de Michel Martin Drolling. Il étudia la peinture du Corrège et partagea le grand prix de

Rome en 1850 avec William Bouguereau.

Il exécutait des portraits et des compositions historiques, ainsi que des décorations murales.

Napoléon III lui confia le décor du foyer de l'Opéra Garnier pour lequel il travailla pendant dix ans.

Il réalisa entre autres, le décor de l’Hôtel FouldNote 3 en 1854, celui de l’hôtel Galliera1 en 1863 et celui de l’hôtel de la Païva. Il prit part également à l'exécution

du décor du château de Chantilly pour lequel il peignit le Saint-Hubert de la cheminée de la galerie des Cerfs, ancienne salle à manger du duc d'Aumale.

Paul Baudry fut élu membre de l'Académie des beaux-arts en 1870.

Il voyagea en Orient et décéda avant d’avoir pu exécuter son projet de décoration du Panthéon de Paris.

![]()

René Couzinet

René Couzinet, né le 20 juillet 1904 à Saint-Martin-des-Noyers en Vendée et décédé le 16 décembre 1956, est un ingénieur en

aéronautique français et un constructeur d'avions.

Fils d'instituteur, il se passionne très jeune pour l'aviation en observant le vol des hirondelles. Il entre en 1921 à l'École des Arts et Métiers d'Angers (comme Louis Béchereau) d'où il sortira deuxième de sa promotion, non sans avoir entre temps déposé plusieurs brevets relatifs à l'aviation, avant d'intégrer l'École supérieure de l’aéronautique en 1924. Il parvient à récolter quelque argent dans une usine de turbines du Nord afin de payer ses débuts d’étudiant, avant d'être incorporé, en novembre 1925, dans l'Armée de l'air où il devient sous-lieutenant.

En 1927, il construit le Couzinet 10 Arc en Ciel no 1 dont l'allure est très moderne pour l'époque. C'est un trimoteur monoplan en bois à aile épaisse, avec une dérive effilée caractéristique de tous les Arcs-en-Ciel qui suivront, pensé pour pouvoir réaliser des vols transatlantiques. L’hôtelier qui le logeait lui prête 50 000 FRF et il trouve trois moteurs (180 chevaux) cédés gratuitement par Jacques Lacoste, l’administrateur-délégué du motoriste Hispano-Suiza. Le premier vol aura lieu le 7 mai 1928 au départ d'Orly, René Couzinet, Maurice Drouhin et Giannoli prenant place à bord de l'appareil1.

Les Ateliers des Mureaux acceptent de prendre en charge le premier prototype. Couzinet fait figure de prestataire de services. Couzinet entreprend également des études d’avions d’observation que les A.N.F. Les Mureaux vendent. Albert Caquot apporta alors 6,6 millions au jeune ingénieur pour quatre prototypes de l’Arc-en-ciel, un appareil assez remarquable manquant néanmoins de mise au point2.

En 1928, il construit le Couzinet 27, quadriplace de raid qui s'écrase le 8 août 1928 durant ses essais. Le mécanicien Lanet est tué sur le coup, le pilote Drouin décède quelques jours plus tard, Gianoli et Manuel survivent à leurs blessures.

Le Couzinet 33 Biarritz, quadriplace de grand tourisme, fait son premier vol le 25 novembre 1931. Du 6 mars au 5 avril 1932, il réalise la première liaison aérienne France-Nouvelle-Calédonie avec Charles De Verneilh pilote, Max Dévé navigateur, second pilote et radio et Emile Munch mécanicien] . Il est légèrement accidenté à l’atterrissage à Tontouta Nouméa (l'équipage est indemne). Il sera démonté et ramené par bateau en France. Le Biarritz no 2 est réparé et équipé de nouveaux moteurs plus puissants : il réalise toute une série de liaisons en Europe et en Afrique notamment un Paris Moscou avec Pierre Cot le ministre de l'Air, plusieurs vols en Afrique dont un aux îles du Cap Vert. Au retour d'Afrique du Nord il s'écrase à Blaisy-Bas (Côte d'Or) le 30 octobre 1933.

L'"Arc-en-Ciel", le 14 juin 1934, atterrit pour première fois à Fernando de Noronha.

Le Couzinet 70 Arc-en-ciel III fait son premier vol le 11 février 1932. Le 16 janvier 1933, piloté par Jean Mermoz et accompagné par Couzinet lui-même, le Couzinet 70 (immatriculé F-AMBV) franchit l'Atlantique Sud de Saint-Louis-du-Sénégal à Natal en 14h32 pour 3.173 km soit une moyenne de 227 km/h. Le retour s'effectue du 15 mai au 21 mai où l'arrivée au Bourget est triomphale devant 15 000 personnes. L'avion fut ensuite exploité par Air France jusqu'en 1937.

Tous ces avions conservaient la même formule trimoteur mais ne furent jamais acceptés avec beaucoup de chaleur par les officiels de l'aéronautique française. En 1933, séparé d'A.N.F Les Mureaux, Couzinet apparaît au bord de la faillite. Marcel Dassault disait de lui : "René Couzinet fait de bons avions, mais il ne sait pas les vendre". Par la suite, le bureau d'études de Couzinet est intégré à celui de Breguet à Vélizy.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il émigre au Brésil où il est chargé de la direction technique de l'aéronautique nationale. À son retour, la plupart des portes des bureaux d'études lui sont fermées. Ses projets multiples et futuristes d'hydroglisseur et d'avions à décollage vertical ne dépasseront pas le stade de maquettes. Désespéré, il se suicide avec son épouse, veuve de Jean Mermoz, le 16 décembre 1956. Il est enterré au cimetière parisien de Bagneux.

L'aéroport de La Roche-sur-Yon - Les Ajoncs porte également le nom de René Couzinet.

![]()

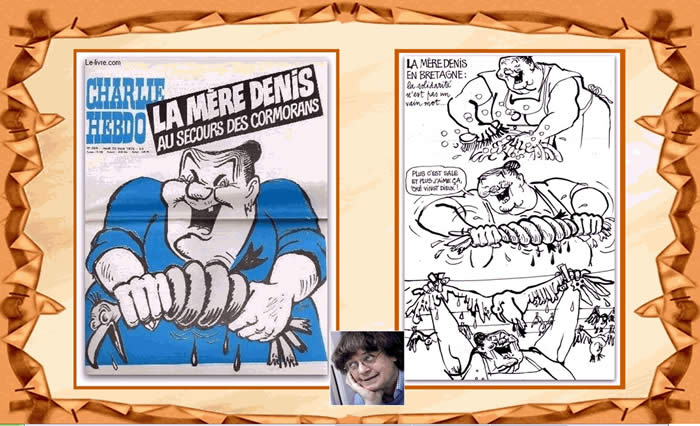

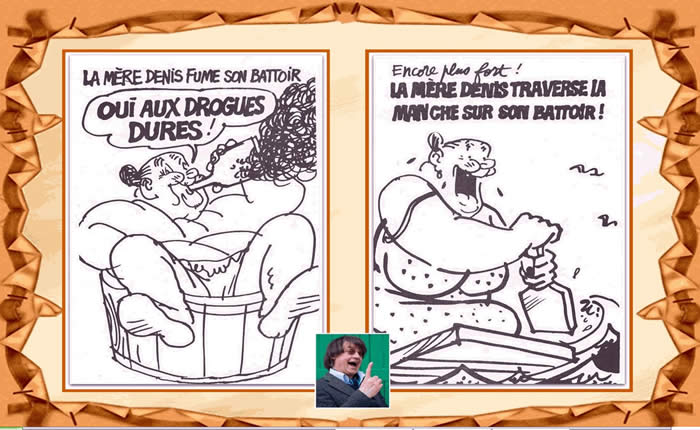

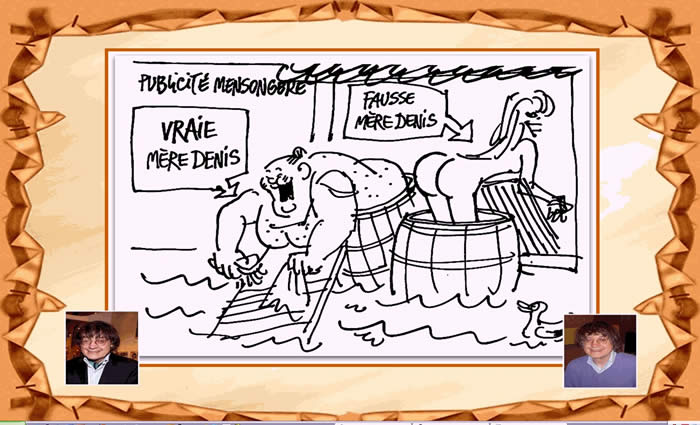

Personnages publics

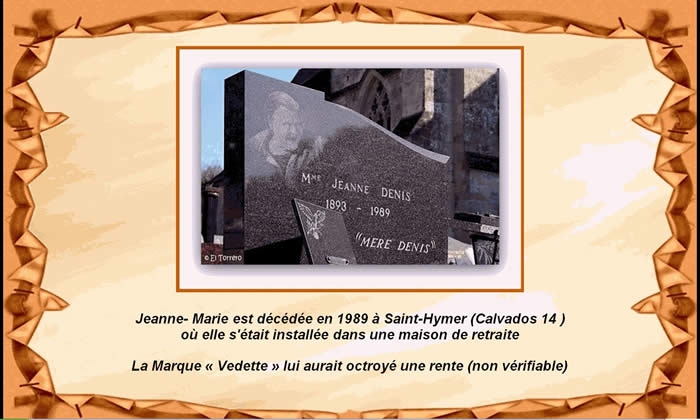

Une célébrité bretonne!